システム開発だけじゃない―もっと“ふだん使い”できる「要件定義」(後編)

前編では、「要件定義」という言葉の意味と、その概念が(システム開発の文脈に限らず)色々な仕事やプロジェクトに応用できることを紹介しました。

問題解決のプロセスに欠かせない「要件定義」。地域企業の多くは、要件定義が重要であることは理解していても、それを実行するための時間やノウハウが足りなくて困っています。

そこで、副業人材です。

副業人材が地域企業の課題に向き合う時、どのように「要件定義」のプロセスに関与していくことが期待されているのでしょうか。

目次

「要件定義」をするのは誰か?

要件定義が「何をすることなのか」だけでなく、それを「誰がするのか」も必ず明確にしておきたいポイントです。

一般的なシステム開発のプロジェクトであれば、顧客企業(クライアント)が要件定義をして、システムベンダーが実行(設計、開発、実装・・・)を請け負う形や、プロジェクトの難易度によっては「要件定義」の工程からベンダーがクライアントに伴走する形もあるでしょう。

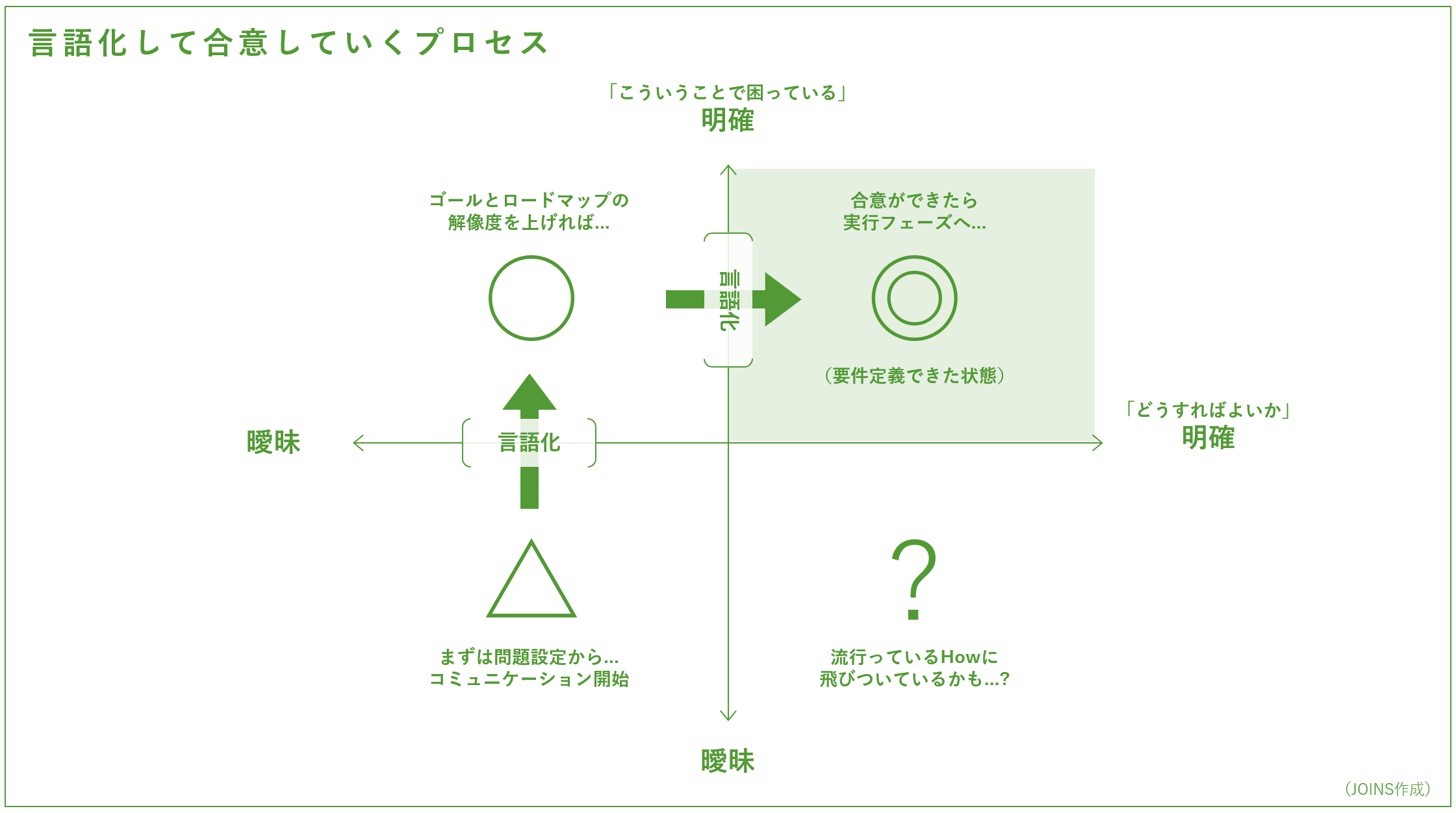

では、地域企業と副業人材の関係ではどんな形になるでしょうか。上の図に沿って見ていきましょう。

「要件定義」と副業人材の関わり方;3つのパターン

パターン1|地域企業が要件定義をして、副業人材が実行する

地域企業側で要件定義をしたあと、その実行を副業人材が請け負う形です。ただ、この形での成功事例は、JOINSではまだ多くありません。理由は主に2つあります。1つめは、要件定義をするための時間的な余裕やノウハウが企業側に不足していること。2つめは、単に実行を請け負うだけだと、副業人材ならではのバリューを発揮しにくいこと(単なる下請け業者のような扱いになってしまう懸念がある)です。

パターン2|地域企業と副業人材が一緒に要件定義をして、副業人材が実行も担う

副業人材が、地域企業側の立場=“中の人”としてプロジェクトに入って一緒に要件定義を行い、そのまま実行の担い手にもなる形です。副業人材が持っている知識や経験の範囲で実行までカバーできる場合はこの形になることが多いです。要件定義~実行に要する期間、副業人材が稼働できる時間などを慎重に見積もって、プロジェクトのゴール(期待値+期限)を丁寧にすりあわせることが大切です。

パターン3|地域企業と副業人材が一緒に要件定義をして、第三者に実行を委託する

副業人材が地域企業の“中の人”として要件定義まで行い(ここまではパターン2と同じ)、実行フェーズを第三者(法人・個人)に委託する形です。副業人材の知識や経験でカバーできない(または工数を確保できない)部分を、外部の専門業者などに委託し、副業人材は進捗管理などを担います。この時、委託先(第三者)との契約主体は【地域企業】になる点に注意しましょう。※副業人材からの再委託はできません。(詳しくはこちら)

地域企業の期待は、パターン2またはパターン3

地域企業は、時間とノウハウが足りなくて困っている

最初にも書いたように、地域企業の多くは、要件定義が重要であることは理解していても、それを実行するための時間やノウハウが足りず困っています。

副業人材の採用という選択肢にたどり着き、「今、解決したい課題」をJOINSに打ち明けてくれる“当事者”は、ほとんどの場合、地域企業の経営者(または事業責任者)です。会社や事業を存続させていくためには、短期的な成果にもコミットしなければならず、日々の仕事に対処することに時間とパワーを取られがちです。腰を据えて中長期的な課題を整理したり、不足している知識を習得したくても、そのための時間を思うように捻出できないまま、身動きがとれずもどかしい思いをされているケースも少なくありません。

“中の人”として助太刀できるのが副業人材

そんな地域企業が必要としているのは、パターン2またはパターン3のように、自社側の立場で、一緒に考えて、一緒に汗をかいてくれる助っ人です。

“外”から来て、要件定義のアドバイスをくれるコンサルタントではなく、“外”で指示を待ち、実行作業を請け負う下請け業者でもなく、“中の人”として要件定義から実行までをやりきる副業人材こそが、大きな助けとなります。

副業人材に期待される“要件定義モード”

要件定義は、「どの課題をどのように解決するか」を言語化して合意していくプロセスです。仕事の依頼主(地域企業)の状況に応じて、相手に寄り添いながらコミュニケーションのステップを重ねていきます。

ステップ1|「こういうことで困っている」を言語化(△⇒○)

副業人材が担う仕事は、地域企業側の「こういうことで困っている」「XXXをなんとかしたい」という問題意識が起点となります。そのため、まずはここを言語化していかなければなりません。

なんとなく、当事者の頭の中にぐるぐる・もやもやしていることを、会話の中で引き出しながら、具体的な言葉として着地させていく。それを手伝ってくれる存在が必要なのです。

よく「壁打ち」と言いますが、一人で考え込むよりも、誰かに聞いてもらいながら、話しているうちに頭の中が整理されていった、自分の思考や感情を表すのにしっくりくる言葉が見つかった、という経験がある方も多いのではないでしょうか。時には、課題のオーナーである地域企業の経営者の「壁打ち相手」を引き受ける、そんな備えがあるとよいでしょう。

ステップ2|「どうすればよいか」を言語化(○⇒◎)

「こういうことで困っている」「XXXをなんとかしたい」(≒問題)が明確になったら、その解決に向けて「どうすればよいか」(≒ゴールとロードマップ)を言語化していきます。(具体的な方法は以下の記事でも触れています)

スモールウィンにつながる副業人材の特徴

“外”から来て、“中”の人になる―副業人材にしかできない「問題解決」(前編・後編)

期待に応える副業人材は、手間を惜しまず「ゴールを握る」(前編・後編)

副業人材と企業がゴールとロードマップを合意した状態=(広い意味で)「要件定義できた状態」です。合意に際しては、前編でも紹介した「要件定義の品質チェック」も忘れずに行いましょう。定義した要件を「効果的」「作れる」「使える」の3つの基準で評価して、その結果を企業側に伝え、認識のずれがあればコミュニケーションを重ねて埋め合わせましょう。合意ができたら、実行フェーズへ進みます。

「要件定義」に必要な知識・スキル

「要件定義」の担い手には、どんな知識やスキルが求められるのでしょうか。

“要件定義を進めるには、(1)要件定義の進め方に関する知識、(2)思考技術(目的思考・デザイン思考)、(3)業種・業務・システムに関する知識、(4)コミュニケーションスキルが必要。”

ざっくりと主旨を読み解くと、

- (1)要件定義の進め方(型)を知ること

- (2)要望・要件を精査したり網羅したりする思考法を身につけること

- (3)顧客のビジネス構造を理解したり、とりうる解決策の知見を蓄えること

- (4)顧客の要望を引き出したり、要件を合意するためのコミュニケーションスキルを備えること

という具合でしょうか。(2)~(4)が(1)を補完するイメージですね。これらの要素が伴うことで、より着実に「要件定義」を進めることができます。

ちなみに引用元の本では、(4)コミュニケーションスキルを次の3つに分けて説明しています。

- ヒアリングスキル(傾聴する力、質問する力、情報を引き出す力)

- ミーティングスキル(議論を可視化する力、進行する力、対話・折衝する力)

- プレゼンテーションスキル(キーメッセージを絞る力、言語・非言語で表現する力)

と、こう書いてみると、やっぱり「要件定義」は汎用的な仕事術だ!と思わずにいられません。(しつこいですが)

「要件定義」からサポートできるのが副業人材の強み

ここまで読んでいただきありがとうございました。前編では「要件定義」という概念と汎用性について、後編では副業人材に期待される“要件定義モード”について考えてきました。

繰り返しになりますが、JOINSでマッチングした案件を振り返ると、「副業人材が要件定義をリードしたことが成功要因の一つ」と言われるケースが少なくありません。また、地域企業向けのサービス紹介の場でも、「要件定義からお願い(相談)できるのが副業プロ人材の強み」と語っています。

やはり、「要件定義」推しなのです。

私も一人の副業人材として、「要件定義」的思考を“ふだん使い”していきたいと思います。

(イラスト|freepik.com)

シリーズ スモールウィンにつながる副業人材の特徴

【スモールウィン】地域企業が抱える課題に副業人材が向き合い、「小さくても具体的な成果」を出すこと。それがお互いの信頼のベースをつくり、「次の仕事」が生まれ、持続的な関係につながっていくとJOINSは考えています。

投稿者プロフィール