“外”から来て、“中”の人になる―副業人材にしかできない「問題解決」(前編)

「問題解決」のフレームワークと聞くと、どんなものが思い浮かぶでしょうか。

以前の記事でも触れたのですが、リモートでも、副業でも、スモールウィン※を実現するためには、ゴールを握ることが大切です。「何から手をつけるか」の前に、「どうなりたくて、何が問題なのか」。思考するプロセスを可視化できれば、お互いの認識が合いやすくなり、握ったゴールへの納得感も高まります。

そこで役に立つのが、「問題解決」のフレームワークです。

※スモールウィン・・・地域企業が抱える課題に副業人材が向き合い、「小さくても具体的な成果」を出すこと。それがお互いの信頼のベースをつくり、「次の仕事」が生まれ、持続的な関係につながっていくとJOINSは考えています。

目次

「問題解決」のフレームワークとは

_2.png)

ありたい姿と現状の差が「問題」|TO BE > AS IS > WHAT

「ありたい姿」を言語化する

目標としていることを実現した状態(風景)を具体的な言葉で表現します。

この時、ミッションやビジョンのような「遠め」のゴールではなく、売上目標の達成や業務の効率化など、比較的「近め」のゴールを置いてみることをお勧めします。そうすることで、そこに到達した姿を現実的に描きやすくなり、問題を深掘りしていくプロセスでも具体性(手触り感)が保たれるからです。

また、ゴールまでの時間軸が長くないほうが、解決策の実行・検証のサイクルを早く・多く回せるという利点もあります。

ありたい姿を描けたら、「現状」を確認する

目的地を決めても、出発地点(現在地)を正しく認識できていないと、どの方向へ、どんな手段を使って進めばよいか、見当がつきません。起きてほしくないのに起きていること(または起きてほしいのに起きていないこと)を直視して、正しく現状を把握します。

「ありたい姿」と「現状」の差が、「問題」

ある組織のマネジャーKさんは、持続的なチームづくりの重要性を強く感じており、「週に5時間以上は、チームビルディングやメンバー育成のために時間を使いたい」と考えていました(あるべき姿)。

しかし、なかなかそうもいかず、日々の仕事に追われたまま1か月、2か月、時間が過ぎていってしまう状況が続いています(現状)。

この「あるべき姿」と「現状」の差、つまり「短期的な事案に対処するために多くの時間を費やしている(中長期的な課題に充てる時間を確保できていない)こと」が、Kさんの「問題」だと言えそうです。

問題のありかを特定する|WHAT > WHERE

問題のありかを探す

ありたい姿と現状の差=問題(○○が△△してしまっている)にあたりをつけたら、もう一つか二つ踏み込んで、「問題のありか」を特定します。大きな問題(総論)を、小さな問題(各論)に切り分けて、焦点を当てる箇所を探っていきます。

Kさんの問題は、「短期的な事案に対処するために多くの時間を費やしている」ことでした。「短期的な事案に対処する」というあたりが、もう少し解像度を上げられそうです。そこで、Kさんの一日の過ごし方を観察してみると、次のような実態が見えてきました。

- PJの進捗・課題管理を目的とした定例ミーティングに多くの時間を費やしている

- マネジャーのみに権限のある事務処理や承認行為などに多くの時間を費やしている

- メールを確認し、返信し、整理することに多くの時間を費やしている

問題を分解して、優先順位をつける

こんな具合に、起きていること(起きていないこと)を色々な切り口・色々な角度から観察して、対処できそうなサイズに問題を分解していきます。

「問題のありか」の候補がいくつかある場合は、その中から、これ嫌だな、これ何とかしたいな、これ解消できると全体に効きそうだな、というものを選ぶか、どれも捨て難ければ、重みづけ(優先順位づけ)をしておきます。

問題の原因を追究する|WHERE > WHY

考えうる要因を洗い出す(広げる)

問題のありか(特に□□が△△してしまっている)を絞ることができたら、なぜそうなっているのか、「原因」を追究します。

そうは言っても、「これが原因だ」と言いきれるものをすぐに見つけるのは簡単ではありません。むしろ早々に結論づけている時ほど、「本当にそれが原因?」と疑ったほうがよいかもしれません。急がず、決め打ちせず、考えうる要因を具体的に洗い出すことからやってみます。

例えば、Kさんが「メールを確認し、返信し、整理することに多くの時間を費やしている」状況を生んでいる要因は何か。メールを読むのが遅いから。返信の文章を書くことに時間を掛けすぎているから。メールの整理がヘタで受信ボックスがカオスだから。そもそもメールの受信件数が多すぎるから。あるいは―。

要因を掘り下げる(深める)

次に、このへんが怪しいな、という要因を掘り下げていきます。例えば、なぜ「メールを読むのが遅い」のか。文章を速読する技術を持っていないから。読まなくてもよさそうなメールも全て読んでいるから。全文を読む必要のないメールにも目を通しているから。または―。

さらにもう一つ、「なぜ?」を重ねてみます。例えば、なぜ「全文を読む必要のないメールにも目を通している」のでしょうか。細部まで読まないと正確に状況を把握できないから。タスクの状況を詳細に把握しておくべきだから。トラブルや懸念事項を察知して自ら対処する必要があるから。

―ここまで来ると、「日々入ってくる情報を可能な限り詳細まで把握し、トラブル等があれば自ら対処することが、マネジャーの責務である」というKさんの信念(こだわり、思いこみ)のようなものを解きほぐしていくところに、問題解決の糸口がありそうです。

解決策を決める|WHY > HOW

解決策の案を並べて、評価する

問題の原因を特定(または仮定)したら、どうすればそれを解消できるか、「解決策」を考えます。解決策の候補は一つではないでしょう。広く選択肢を並べて、ひとつひとつを評価して、実行する施策を選びます。

評価の判断軸をどのように設定するかはケースバイケースですが、例えばコスト(お金がかかる)、実行可能性(できそう感ある)、効果(インパクトありそう)、スピード(すぐに始められそう)などの切り口で評価してもよいでしょう。

Kさんが、「メールを読むのが遅い」という状態を脱するために、「全文を読む必要のないメールにも目を通している」習慣を見直そうとしているとします。具体的にどんな解決策がありえるでしょうか。

- 案1)概況だけを読み取り、細かな状況把握・判断・対処はメンバーに任せる

(コ◎、実△、効◎、ス△) - 案2)件名や宛先、見出し等を見て、全文を読むメール/読まないメールを仕分ける

(コ◎、実○、効△、ス○) - 案3)全て目を通すことはやめず、速読の技術を身につける

(コ×、実△、効△、ス△) - 案4)チャットツールの利用を促進して、日常の状況把握はそっちで行う

(コ△、実△、効◎、ス△) - 案5)・・・

※()内は評価。コ;コスト | 実;実行可能性 | 効;効果 | ス;スピード。

実行する打ち手を選ぶ

このように並べてみると、いくつか選択肢がある中で、コストが小さく、大きな効果が期待できる【案1】を試してみよう、という意思決定ができそうです。

実行可能性が△ですが、これはKさん自身の心理的なハードル(思い切ってメンバーを信じて、任せられるか)によるところが大きく、ここを越えられれば十分に実行できると考えられます。

また、これがうまくいけば、Kさん個人のメール処理の効率化だけでなく、任されたメンバーの育成にもつながり、チーム全体の生産性向上という効果も期待できそうです。

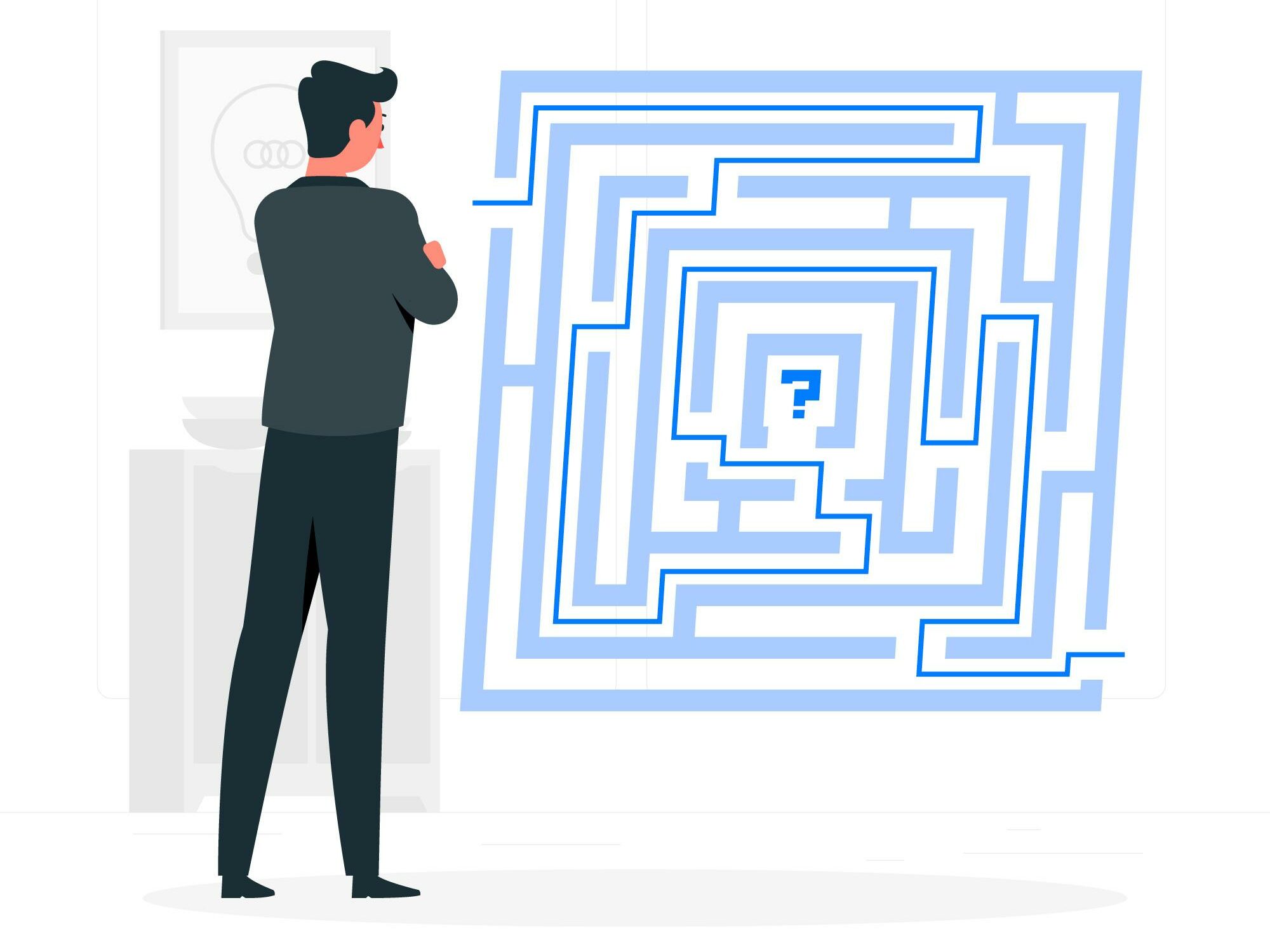

問題設定(WHYまで)が9割、解決策(HOW)を急がない

それっぽい解決策(HOW)に飛びついていないか

ここまで問題解決のプロセスを見てきましたが、ひとつ大事なことがあります。それは、問題解決の成否は、問題を設定する工程に掛かっている、ということです。フレームワークでいうと、TO BEの言語化からWHYの追究までがこの工程にあたります。

そもそも解決すべき問題は何なのか、その問題は(他の問題と比べて)解く価値があるのか。その理由は―。

例えば売上アップを目指すにしても、EC、SNS、ゆるキャラ・・・「それっぽい」解決策(HOW)に、「とりあえず」飛びついていないだろうか。少し立ちどまって、念のため再確認しましょう。売上が伸びていない中でも、特に何が問題なのか。その根っこ(原因)はどこにあるのか。

仕事ができる人ほど、「解決策を急がない」はストレス?

“A wrong answer to the right problem can, as a rule, be repaired and salvaged. But the right answer to the wrong problem, that’s very difficult to fix, if only because it’s so difficult to diagnose.”

(The Daily Drucker | Peter. F. Drucker)

「正しい問題への間違った答えは修正がきく。しかし、間違った問題への正しい答えほど修正の難しいものはない。問題がどこにあるかもわからない」

――経営学の父とも言われるピーター・ドラッカーの言葉です。

何が問題なのかを見誤ったままでは、いくら首尾よく解決策を講じたとしても、本当の問題解決には至りません。それだけでなく、「その解決策の何が良くなかったのか」ばかりに目がいってしまい、そもそもの問題設定が誤っている可能性に気付くことができない危険性も孕んでいます。これはとても怖いことです。

日々忙しく仕事をスピーディーに消化している人ほど、「解決策を急がない」ことにはストレスを感じるかもしれません。それでも、思いついた答えを試す前に、解くべき問いを考え抜いて、明確にすること。そこにかける手間を惜しまないようにしたいものです。

あまりに定番だけど、やはり使えるフレームワーク

今回は、問題解決のプロセスについて紹介しました。あるべき姿と現状の差から問題のあたりをつけたら、特に何が問題なのか、焦点を絞っていく。そして原因を追究して、それを解消するための打ち手を考える。そして実行する。

定番のフレームワークではあるのですが、定番と言われるだけあって、やはりとても汎用的。けっして経営コンサルタントのような一部の限られたビジネスパーソンだけのものでなく、誰もが「普段づかい」していい道具なのです。

と、私が言うまでもなく、仕事や生活の中で起きる些細な(または重大な)問題に向き合う時、日ごろからこの思考法を活用している人も多いのではないでしょうか。

JOINSがみてきた副業人材も、成果につながるケースでは、この問題解決のフレームワーク(思考法)をつかって、地域企業の抱える課題や事情を丁寧に整理しながら仕事を進めています。本人が意識的にやっているかどうかはわかりませんが、そう見えます。

また、地域企業にとっては“外から来た人”でもあり、一緒に手足を動かす“中の人”でもある「副業人材」ですが、そんな彼ら・彼女らならではの「仕事への向き合い方」も、このフレームワークで説明できるかもしれない、と考えています。(仮説)

次回(後編)はそのあたりをご紹介したいと思います。

>後編を読む|“外”から来て、“中”の人になる―副業人材にしかできない「問題解決」(後編)

(イラスト|freepik.com)

シリーズ スモールウィンにつながる副業人材の特徴

【スモールウィン】地域企業が抱える課題に副業人材が向き合い、「小さくても具体的な成果」を出すこと。それがお互いの信頼のベースをつくり、「次の仕事」が生まれ、持続的な関係につながっていくとJOINSは考えています。

投稿者プロフィール